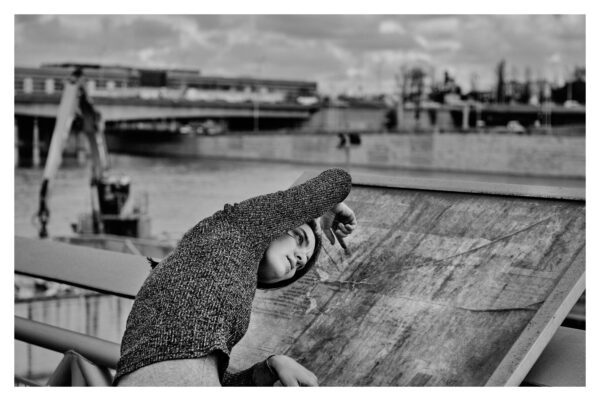

Ville cherche danseuse

Dans des décors dits ingrats, plus en lisière qu’au centre, une suite d’explorations urbaines en compagnie de la danseuse Hélène Beilvaire. C’est l’esprit des lieux qui inspire la mise en mouvement, c’est l’instant, enchanté ou difficile, qui motive le déclenchement. À l’image de ce titre énigmatique qui s’est incrémenté de façon sporadique, Nos cellules, ces séquences déroulent de l’indicible, des états d’âme qui prennent corps, des aveux sans garantie, l’étrangeté des échos…

Ce projet n’a jamais été exposé.

Nos cellules 0. La position du cormoran

Février 2020, Paris.

ma présence

s’engouffre

dans des limbes

Hélène Beilvaire

(extrait de son blog Le mot juste).

On peut y voir une ébauche heureuse, un à-tâtons inspiré, une noirceur porteuse de couleur, quelque chose de l’épisode fondateur de cette suite en construction [ici des points de suspension].

Octobre 2020, Paris.

Être à soi

Rien qu’au tout

Disparaître et redire

c’est pour toi tout ce flou.

Hélène Beilvaire

(extrait de son blog Le mot juste).

Note. À Lyon aussi il existe un arrêt de tram éponyme, vu que la malheureuse Maryse Bastié est morte en vol à Bron… Mais son nom y est associé à Jean XXIII, tout se complique et l’on s’égare.

Avril 2021, Villejuif.

Je parlais dans mes dents.

Antoine Wauters,

Pense aux pierres sous tes pas (éd. Verdier, 2018).

Février 2022, Paris.

Antoine Volodine,

Les Filles de Monroe (Seuil, 2021).

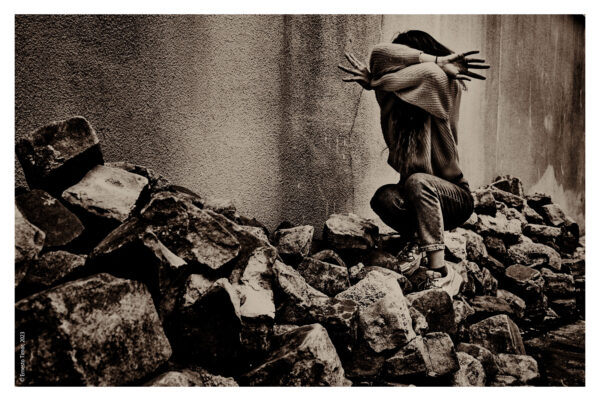

Avril 2023, Paris.

Georges Bataille, Lascaux ou la naissance de l’art (Skira, 1955).

Voici l’épisode cinq. Il a failli être déporté en Hors série de par sa construction un peu spéciale, deux actes a priori différents de cadre et de traitement, mais qui se sont enchainés naturellement dans la vie — et pourquoi pas aussi en une cellule double, une fois balisée de chiffres romains ? ! La séquence photographique a été improvisée et photographiée dans un Paris quelque peu en décomposition, grèves d’éboueurs et colère sociale qui gronde : le pavé soixante-huitard, qui s’offre ici au hasard de l’errance, résonne drôlement. Quelque chose dans le côté archaïque de ces pierres comme une incongruité sur le nom réel de l’endroit nous a fait baptiser Lascaux cette enclave étrange. Ne cherchez pas plus loin le pourquoi de ces lignes de Bataille.

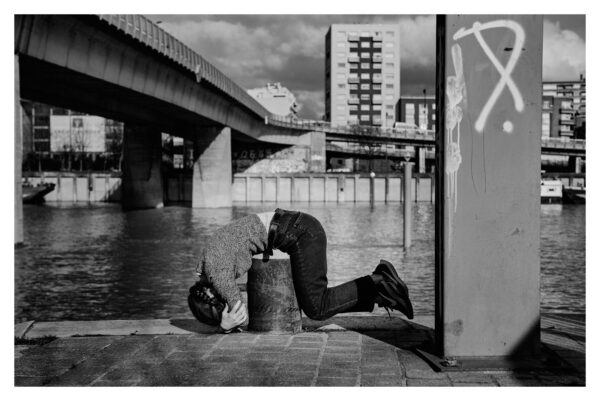

Décembre 2024, Paris 14.

Patrick Modiano, L’herbe des nuits (Gallimard, 2012).

Des espaces-temps comme des bois flottés.

On s’y aventure malgré le pressentiment qu’on n’est pas loin de chavirer.